今回はこちらのテーマであくまでもアカデミックに論文や教科書に準じて、検査方法や必要な知識をなるべく簡単にお伝えしていこうと思います。

前回も見て頂いた方々には繰り返しにはなりますが、昨今OSCE(オスキー)と呼ばれるテストが主流となっていて、新卒理学療法士さんや学生さん方にとって最初の関門として立ちはだかっています。

検査技術の習得はとても重要になると思います。そういった方々には必見の内容にしております。

評価技術は理学療法士として他コメディカルにできないオリジナルな検査なので、この評価の質によって理学療法士としての価値が左右するといっても過言ではないと思います。

自分も学生の頃と新卒の時に経験し、とても苦労した思い出があります。しかも学生の時にもしているはずなのに臨床に出ると評価の必要な知識を改めて知ったり、試験官によって答えが違ったりなど翻弄されていました。

また学校では感覚検査についての判定方法について、解釈が難しい要素がある為か、10点法や〇回法のみを指導されている場合が多い傾向である気がします。上記の方法は簡便であり優れた方法です。

ですが感覚障害の程度が対象者の主観的な部分にのみ、頼る事となるので客観性に乏しい要素や感覚を決定する違う要素(詳細は各パートで説明)によって検査結果が左右しすぎてしまう場面を多々認めます。それにより検者間信頼性や再現性が乏しい検査として挙げられています。

この現実は学生さんや新人理学療法士にとってはとても大変だと思います。

ここでは後から何度も苦労しなくていいようにテキストや文献に沿って検査の目的や検査方法、学習のコツ等をお伝えしていきたいと思います。

今回は感覚検査の中でも特にPTが検査を実施する表在感覚の検査について各パートで学習や練習のコツをお伝えしていきます。

結論からお伝えしていきます。重要なポイントは3つです。①感覚とは何か?神経学的な知識を身に着ける。②判定方法を学ぶ。③検査の実際の方法について学ぶ

赤枠の知識を学び、練習ができれば感覚検査についてはブレずに根拠をもって測定し続けていけるでしょう。学生さんの内から基礎を作る事ができると臨床ではとても楽だと思います。

では感覚検査について各パートで学習や練習のコツをお伝えしていきます。

- 感覚検査の意義や特徴

- 感覚について押さえておきたい知識

- 判定方法の考え方

- 実際の検査方法について

- 実際の練習方法

- 参考文献

- まとめ

感覚検査の意義や特徴

ⅰ)検査の意義

病変部位の特定と期待される理学療法効果の予測:機能不全が中枢神経に起因するものか末梢神経あるいは糖尿病などの他の疾患、加齢に伴う変化によるものなのか等の考察に用います。

疾患によって感覚障害の呈し方に特徴があり、障害された部位の特定にも有用です。また、生活指導や障害の増悪や改善の程度を把握する事ができます。

ⅱ)検査の特徴

検査方法が簡便であり、感覚障害や病態の把握や理解に役立つ

対象者の意思や意欲、判断力、覚醒状況に検査結果が左右されやすく検査結果の信憑性が低い点。

感覚検査について押さえておきたい知識

感覚とは?

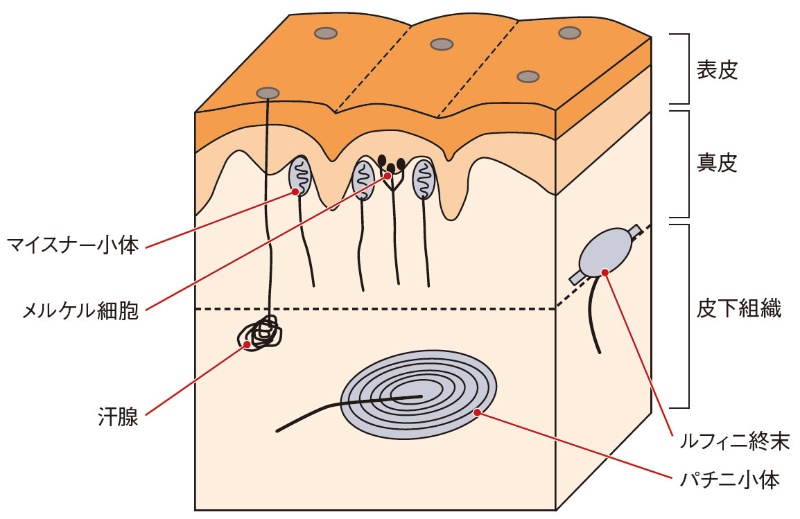

感覚は刺激を感じとる機能であり、刺激は色々な形で生体に作用します。生体では特定のエネルギーを受容するための器官が発達しており、これを受容器とよびます。受容細胞(receptor cell)を備えた受容器(receptor)は、これに続く続く神経や刺激受容効率を高める付属機関を含めて感覚器(sense organ)と呼ばれます。

生体が感知する感覚は様々な種類があり、それに特化した感覚器が感覚を察知します。視覚や嗅覚、聴覚、皮膚触覚・痛覚、内臓痛覚、深部感覚(位置覚、運動受容覚)、平衡感覚等があります。

体性感覚は脳と内臓以外の身体組織に存在する受容器の興奮によって生じる感覚とされています。皮膚触覚や温痛覚等の皮膚の表在感覚と運動受容覚や位置覚等の深部感覚に大別されます。

今回は表在感覚検査について主に解説していきます。

表在感覚検査においてターゲットとされる器官(受容器)について

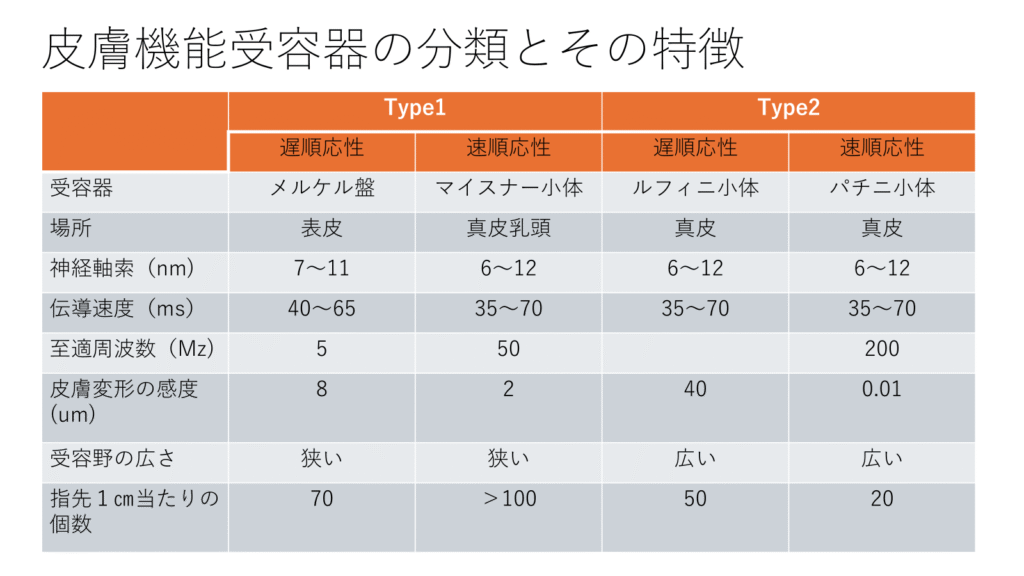

1本感覚神経は複数個の受容器と結合しており「感覚単位」といいます。1本の感覚神経と結合している受容器の数や広がり具合(受容野)は受容器と異なっており、狭いのと広い受容器があります。

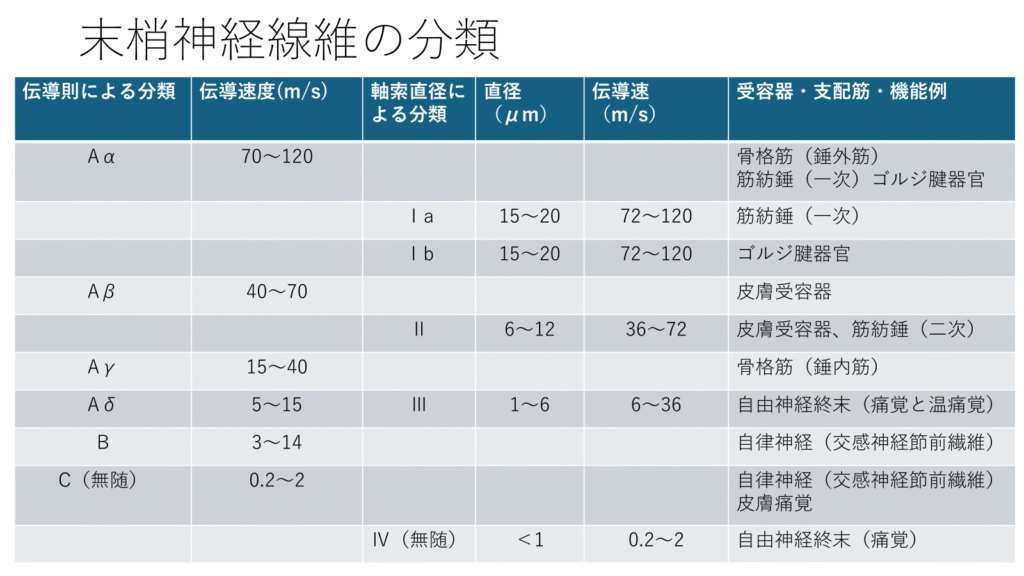

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳは感覚神経の部分です。伝導速度は髄鞘の有無や軸索が太さに影響されています。軸索は太いほうが速くなり、髄鞘がない無髄神経は軸索も細く、跳躍伝導ができないために伝導速度は遅いです。

ここで一番抑えるポイントは上記のような感覚の受容器

判定方法の考え方

①10点法や5回法

現在養成校では現在指導されている方法は10点法や5回法が主である様子です。

感覚検査は対象者の主観に頼る部分が大きいので上記の方法も大事にはなってくると思います。ただし、上記の方法はメリットもあれば、デメリットもあるのでこちらで紹介していきます。

メリット:対象者の感覚の感じ方を前日との変化を数字にして記録していく事ができ、簡便でありどのような検査者でも行いやすい方法です。

デメリット:感覚は室内の温度やその日の体調によってもムラが生じやすい機能です。また理解力が良く、検査の趣旨をしっかりと把握できる対象者にしかできないのが弱い部分と考えます。検査の信憑性や検者間信頼性が高いとは言えない検査とも言えます。

結論としては上記のメリット、デメリットから判定が主観的ではない要素を埋めることができると検査自体の信憑性を向上させることができると考えられます。

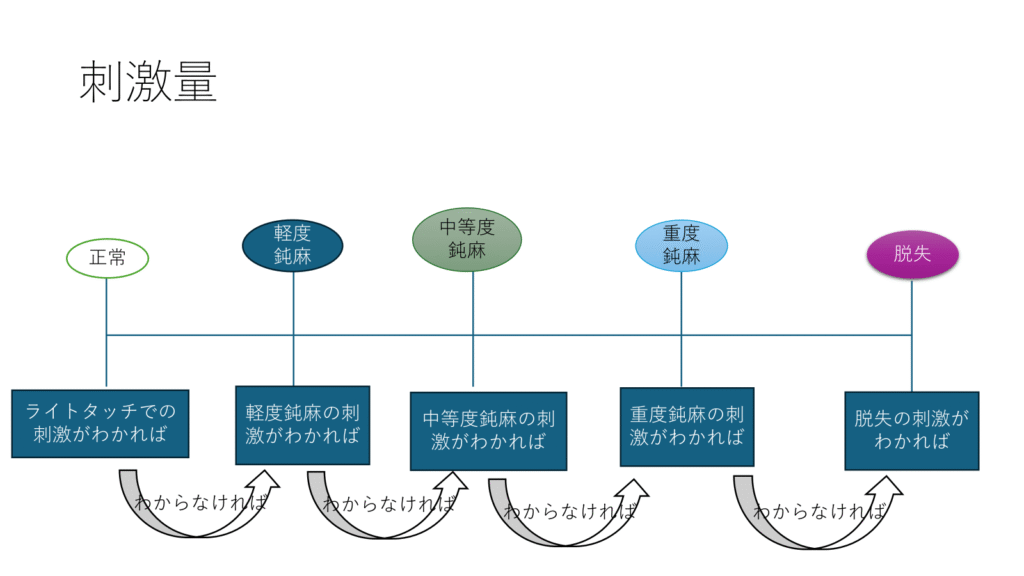

②刺激量での判定

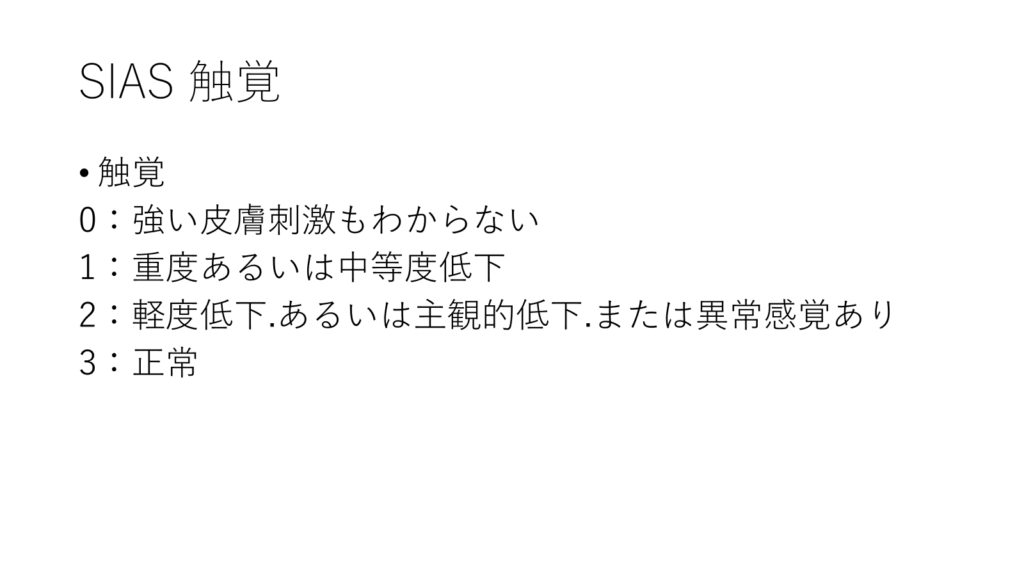

実際にSIASの感覚検査や理学療法評価の参考書ではそのような工夫が記されており、感覚障害の程度の判定を正常から軽度鈍麻、中等度鈍麻、重度鈍麻、脱失と分けて考えるように記載されています。

また尺度を回数ではなく刺激量という視点で記載されているものが多いように感じます。

刺激量で判定することでどのようなメリット・デメリットがあるかを解説していきます。

メリット:刺激量で判定していくので正常の刺激量で正当できれば正常。軽度鈍麻の刺激で分かれば軽度鈍麻という風に検査者間のテストの差がなくなり、対象者の体調や10点法のように感覚の重症度の判別を対象者の主観のみに頼ることなく判定することができると考えます。また受容器が刺激を受容して感覚を感じるという一連の機能の障害を測る検査なので、受容器に対しての刺激量で感覚障害を判断するのは理にかなっていると考えられます。

デメリット:10点法と同じように対象者が検査を理解しなければ上手くいかないのは同じです。刺激量の加え方に練習が必要であり、毎回同じ刺激量で刺激する練習が必要である点は難点と言えます。

実際の検査方法について

①10点法、5回法

①10点法

正常側を10点とした際に患側を刺激したときに何点くらいか尋ねその点数で正常-軽度鈍麻-中等度鈍麻-重度鈍麻-脱失を判定する方法です。

感じ方の検査なのでよく用いられる方法で簡便である為、非常に使いやすい尺度の方法と思われます。

②5回法

下肢を検査する際に同じ刺激で5回刺激して、何回正答できるかで鈍麻の程度を測定する方法です。

表在検査ではあまり向かないとされています。

刺激量での程度の測定

まずは正常であるが、鈍麻しているか?または脱失しているかを判別する必要があります。

正常を判別するには色々な教科書にも記載されていますが、最初の刺激は【light touchをみる。】や【柔らかな毛筆やティッシュ、指先で軽く触れる】等の軽い刺激を入れることが推奨されています。その後は徐々に刺激量を増やしていく内容が記載されていることが多いと思います。

上記のようにlight touchから検査を開始し、刺激に反応がなければ徐々に刺激量を増やしていき重症度を判定していきます。

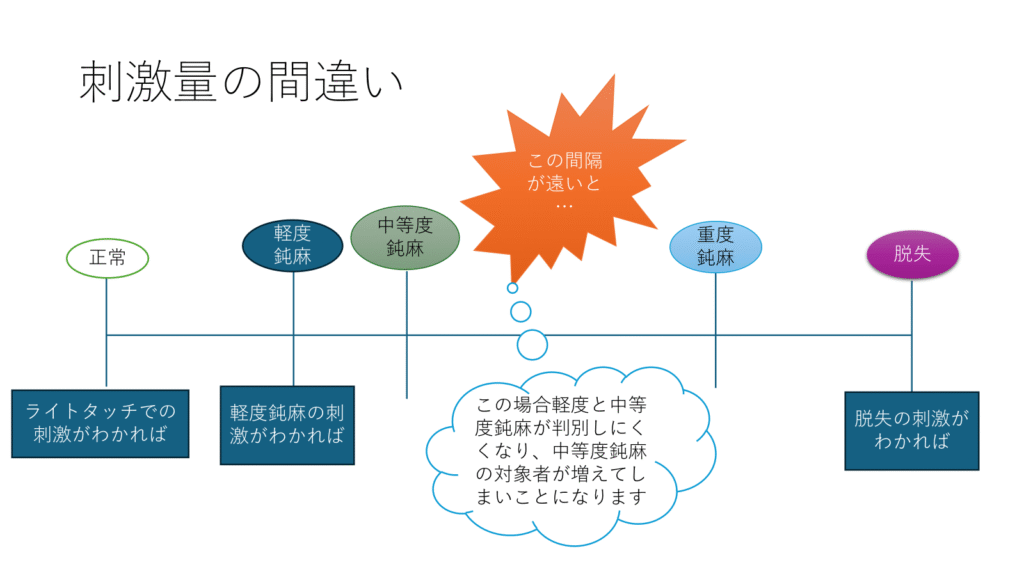

一つ注意が必要なのが下記の図になります。

刺激量を決めて検査する際、上記の図のように各刺激量の幅が不均等すぎると図のようになります。

上記検査者の感覚検査では刺激量が不均等である為、上記の例では中等度鈍麻の対象者が増え、軽度鈍麻と中等度鈍麻のラインが曖昧になりますので改善度や増悪度合いの判定が難しくなります。

なので、刺激量を均等にするという感覚も検査者は持ち合わせなければならないと思います。

ちなみにSIASの方では下記の図となっております。

実際の練習方法

①2人一組で実施します。

②筆や検査器具を用意します。

③検査者はスクリーニングを実施します。

両足を同じように触って左右差を被検者に問うたり、10点法などが良いと思います

④被検者に閉眼を依頼します。

どこを触られているのか?どのような刺激量を与えられているかを視覚で悟られないようにするためです。あくまで受容器での刺激の察知を検査します。

⑤実際にlight touchから刺激をしていきます。

被検者:その時の重症度合いを先に決めておきます。決めた重症度に合わせて演技をします(紙などに記載しておくといいです)。刺激を受けて各重症度の刺激量がはっきり違いが分かるかも一緒に考えながら行いましょう。

検査者:検査部位と対象疾患(脊髄疾患なのか、片麻痺など)を決めて検査部位に対して刺激をしていきます。検査者が注意するのは決めた刺激量を一定に刺激することを気を付けます。

片麻痺:末梢の方が感覚相が重度になることが多く、刺激は中枢から加えていく事とされています。なので正常刺激を中枢からかけていき末梢に刺激をしていきます。被検者が分からなくなったら軽度鈍麻の刺激をという風にわからなくなると強い刺激を使用していく流れとなります。

脊髄疾患:ASIAのデルマトームの範囲にそって検査をしていくのが一般的と思われます。範囲に沿って刺激量に分けて実施していくと程度別にも判定できます。ASIAでは正常・鈍麻・脱失の3択となっております。

よく質問がある片麻痺の対象者に対して刺激するポイントはどのくらい行えばよいか?という事ですが基本的には中枢部と遠位部の感覚障害の重症度が分かるといいので下腿以遠では6か所程度(近位、中部、末梢の内外側)にすることが多いと思います。

④実際に検査者と被検者とで答え合わせをしていきます。

参考文献

※1 ベッドサイドの神経の診かた 田崎義昭、斎藤佳雄 著

※2 標準理学療法学 理学療法評価学 内山靖

※3 運動療法学 障害別アプローチ理論と実際 市橋則明

まとめ

感覚検査は結果が対象者の主観による部分が大きい検査なので、増悪や改善の判断が難しい検査です。

対象者が良くなっていると思っていても実は悪くなっていたり、その逆の場合もありますので、検査者としては対象者の主観にのみ頼るのではなく客観的な要素を加える事で信頼性が増すと思います。

刺激量の選定や刺激の方法等熟練が必要な検査である為、最初から仕組みを理解して覚えておくと検査の結果や病巣の把握、治療方針の理解やオスキー等の結果に差がついていくと思います。

今回は感覚検査(表在)について教科書や論文等のアカデミックな視点から解説し、検査方法について解説しました。感覚検査は深部・表在を一緒に覚えるのが効率が良いと思いますので是非よろしければ次回運動覚について公開する予定ですので一緒にご覧になってくださると幸いです。

オスキーや実習、初学者の皆様の参考になれば幸いです。いろいろ試していただき、読んでみてわかりにくい部分などありましたらコメントを頂けると嬉しいです。

では終わりですー

コメント