今回はこちらのテーマであくまでもアカデミックに論文や教科書に準じて検査方法や知識をお伝えしていこうと思います。

前回も見て頂いた方々には繰り返しにはなりますが、昨今OSCE(オスキー)と呼ばれるテストが主流となっていて、新卒理学療法士さんや学生さん方にとって最初の関門として立ちはだかるのが検査技術の習得だと思います。そういった方々には必見の内容にしております。

評価技術は理学療法士として他コメディカルにできないオリジナルな検査なので、この評価の質によって理学療法士としての価値が左右するといっても過言ではないと思います。

自分も学生の頃と新卒の時にに経験し、とても苦労した思い出があります。

しかも学生の時にもしているはずなのに臨床に出ると評価の必要な知識を改めて知ったり、試験官によって答えが違ったりなど翻弄されていました。

。

若干検査についてはっきりとされていない部分などもありますので各パートで解説していきますので是非見ていただけますと嬉しいです。

テキストや文献に沿って検査の目的や検査方法、学習のコツ等をお伝えしていきたいと思います。

結論からお伝えしていきます。重要なポイントは3つです。①麻痺とは何か?を考える。②判定方法を覚える。③検査の実際の方法について学ぶ

赤枠の知識を学び、練習ができれば筋緊張についてはブレずに根拠をもって測定し続けていけるでしょう。学生さんの内から基礎を作る事ができると臨床ではとても楽だと思います。

では各パートで学習や練習のコツをお伝えしていきます。

- 麻痺の検査の意義や特徴

- 麻痺とは何か?

- 麻痺の検査について

- 実際の検査方法について

- 実際の練習方法

- 参考文献

- まとめ

麻痺の検査の意義や特徴

ⅰ)検査の意義

病変部位の広がりや期待される運動療法効果の予測に用いられる。

共同運動が完成できるのか、また共同運動からどれだけ分離していけるかを測定することができ、それにより運動障害の重症度を把握することができる。

ⅱ)検査の特徴

メリット:対象者の麻痺の程度を定量化する事が可能であり、他施設と情報共有が可能となる。

デメリット:対象者の意思や意欲、判断力、覚醒状況に検査結果が左右されてしまう。

麻痺とは何か?

麻痺とは?この問いに対してよく学生さんや新人の方からは

Q:「力が入りづらい事?」、「筋力が弱くなっていること」、「筋緊張が低下していること?」、「感覚障害あって動かしづらいこと」

等の声をよく聞きます。どれもあってそうですが指導者からは

A:「具体的に麻痺をとらえられていない」、「感覚検査や筋力検査から得られる結果を使い分けましょう」

等の声が良く聞かれています。ただ経験の長い方にはなんとなくわかりますが経験の少ない初学者にとってはなかなか難しいです。

なのでここでは簡易的にではありますが、具体的にご紹介していこうと思います。

結論:麻痺のバッテリー検査とは共同運動が完成できているか、または共同運動からどれだけ分離運動が可能となっているのかを確認する評価です

なので感覚障害や筋緊張、筋出力的な部分は感覚検査や筋緊張検査、筋力検査にて主に詳しく検査していく必要があります。

なのでしっかりと随意性という部分にフォーカスを当てて整理ができるとわかりやすいと思います。

ただ筋緊張や筋出力も検査結果に影響を及ぼさないわけではないので検査結果に対しての考察の中にはその要素が出てくる可能性はあります。

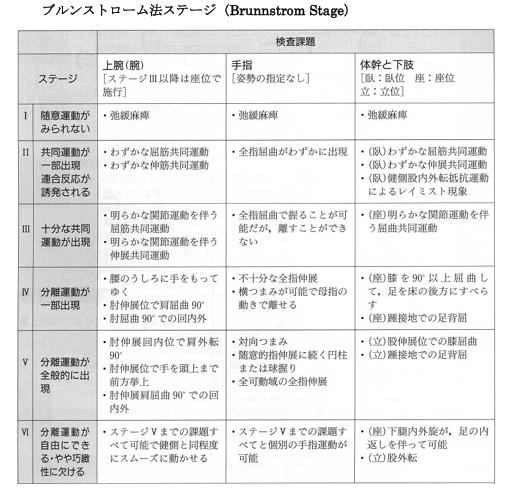

麻痺の検査について ※参考文献1.2.3より引用

ここでは主にBrunnstrom Stageについてご紹介していきます。

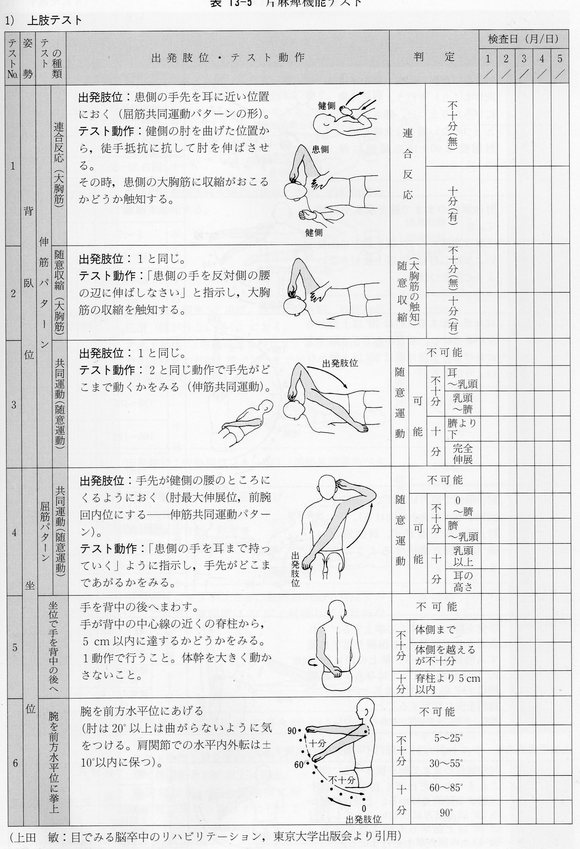

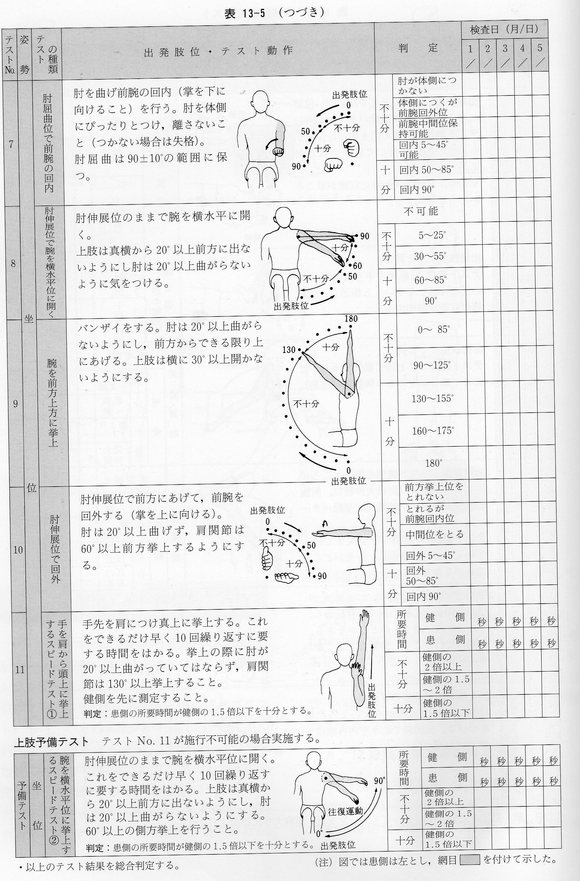

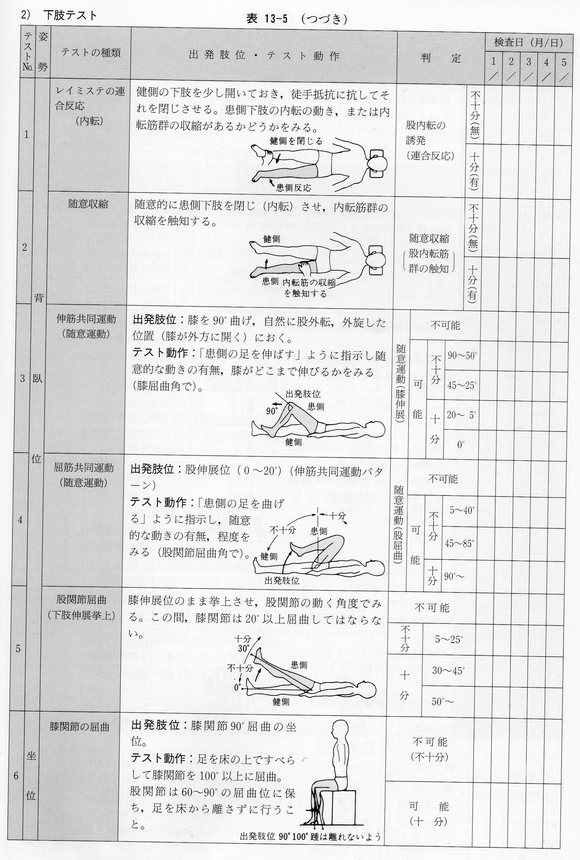

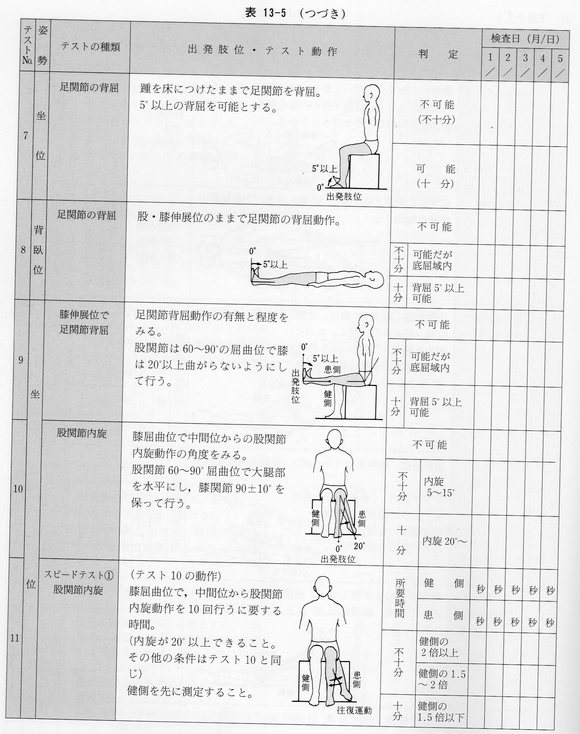

ただし、Brunnstrom Stageには問題があって、上田式グレードテスト(12段階)も開発されました。近年は上田式グレードテストをBrunnstrom Stageの様に紹介されている事もありますので両方知っておくのは良い事と考えますのでここではしっかりと違いを説明していきます。

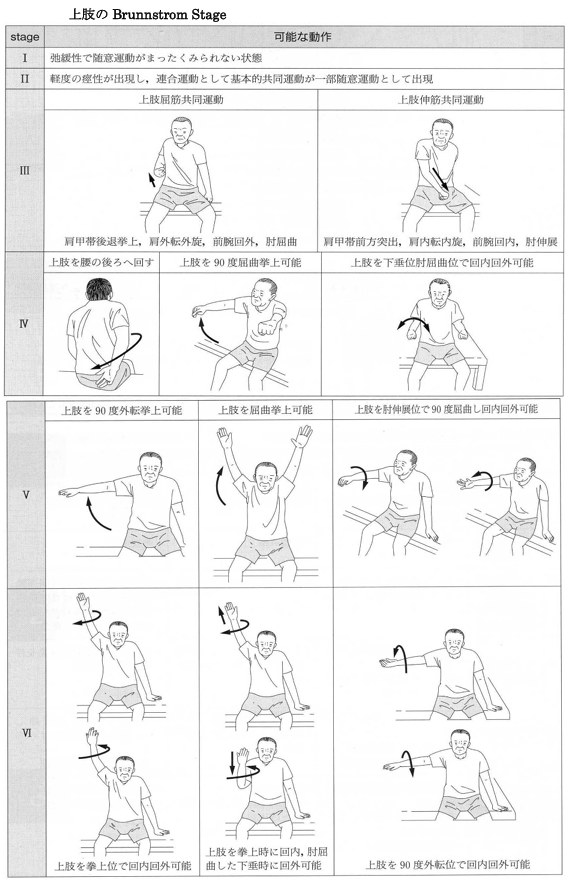

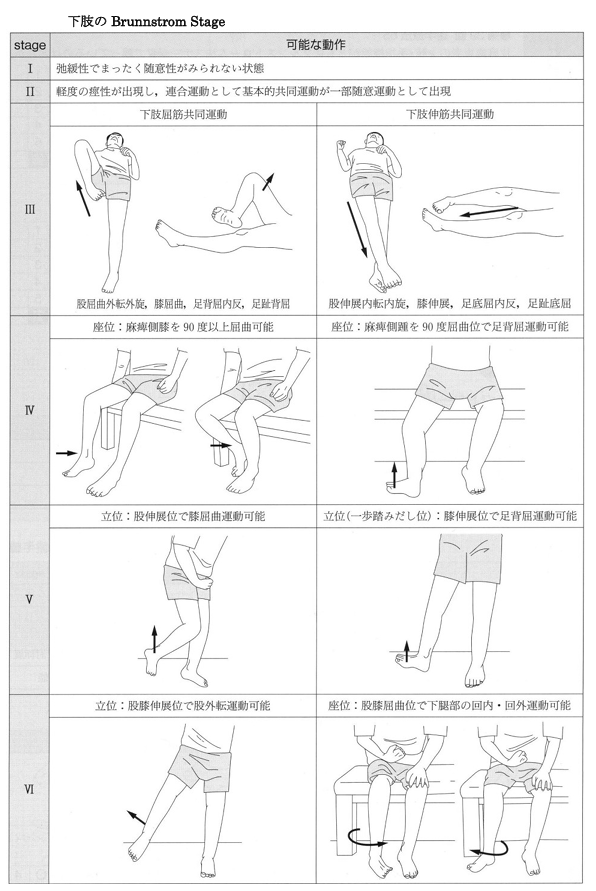

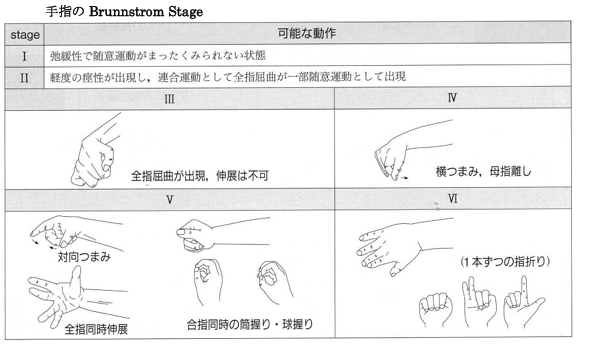

Brunnstrom Stage

1960年代のスウェーデンのPT/OTのダブルライセンスを持つシグネ・ブルンストローム氏によって開発されました。それ以降脳卒中の運動障害を簡便に評価できる方法として利用されています。

上肢

下肢

手指

上田式グレード

ブルンストロームstageにおける欠点である判定が不明瞭な部分をさらに細かく規定することで検査の精度を上げるために作成された測定方法。

上肢

下肢

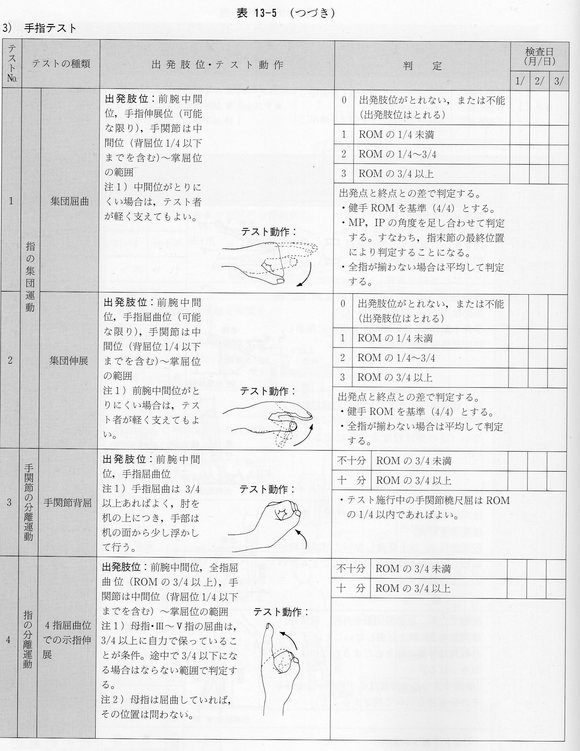

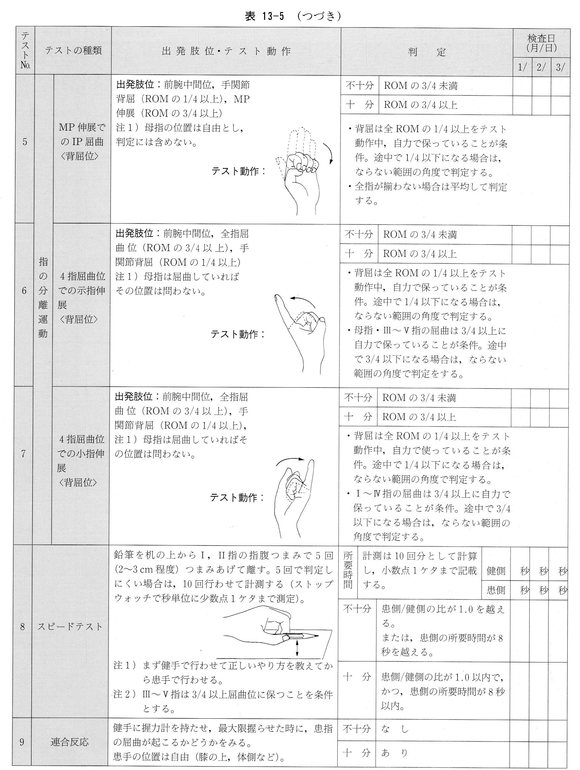

手指

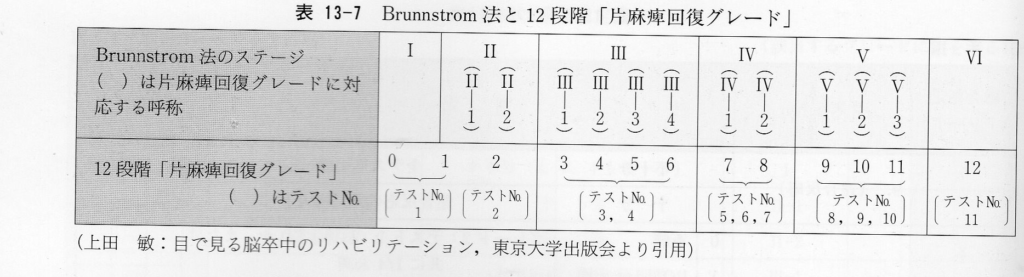

ブルンストローム法と12段階グレードの比較

他にもFugl-Meyer assessmentやSIASの運動機能検査などもあります。今回はメジャーである上記のご紹介にとどめますが基本の脳卒中による運動障害についての麻痺の検査としては根本は上記の2つを原点に作成されている印象です。

実際の検査方法について

基本的にはstageの何番から始めようかという部分で悩む方がいますが、基本的には早くかつ患者さんに安楽的に測定できることが求められますので、下記の順序に従って行うことを最初は推奨します。

例として上田式グレードで下肢を測定するとしたらで考えていきます。

①患者さんの姿位に合わせてテストナンバーの低い所から確認する。

(臥位でお会いした場合はテスト#1~開始し、臥位の検査は全て行ってしまってから座位に体位変換をしていく。座位でお会いしたならばテスト#6~開始し、座位の検査は全て行ってから臥位の検査を行うのがいいと思います)

結論:体位変換が少なく、すべてのテスト#を確認するのが確実です。これであればミスもなく完璧な検査が行えると思います。

実際の練習方法

①2人一組で実施していくのが良いと思います。

②検査者役と被験者役となる。

③検査者はとにかく被験者の最初の肢位から最短で検査を取り切れるかを考慮して実施する。

④被験者は最初に紙に自分の麻痺のステージを記載していく。その麻痺のステージに合わせて検査者のいう通り検査を進めていき演技をする。

⑤すべての検査が終わったら検査者の答えと被験者が紙に書いた答えが合っているか答え合わせする。ここで違う場合はなぜ違いが出たかをディスカッションしていく。

これを繰り返していくと間違いなく本番でも問題なく対象者に対して検査を実施する事ができるでしょう。難易度を高める場合にはグレードのテストで動いているけど運動可動域が十分の域まで動いておらず不十分などのひっかけも含めてやっていくと更に実践的ともいえます。

参考文献

※1 ベッドサイドの神経の診かた 田崎義昭、斎藤佳雄 著

※2 脳卒中の運動障害における理学療法評価 https://www.bs-tachi.com/wp-content/uploads/2020/04/c28cbcc6e77c63af5f81a23c6f7e20cc.pdf

※3 標準理学療法学 理学療法評価学 内山靖

※4 運動療法学 障害別アプローチ理論と実際 市橋則明

まとめ

麻痺に対しては今回詳しく紹介したBrunnstrom Stageと上田式グレードテスト(12段階)を覚えておくと概ね困らないと思います。

そして今回紹介していないその他の検査も麻痺の随意性の検査においてはほぼ同様の考え方でテストバッテリーが作成されていますので、この2つを覚えていればすぐに覚えることはできると思います。

今回は麻痺の検査についてアカデミックな視点とから解説させていただき、また検査に必要な要素を解説しました。

オスキーや実習、初学者の皆様の参考になれば幸いです。色々と試していただき、読んでみてわかりにくい部分などありましたらコメントを頂けると嬉しいです。

またこんな話題についても解説してみてほしいなどがありましたら解説していきたいと思いますので気軽に使って頂けると嬉しいです。

では終わりですー

コメント