今回はこちらのテーマであくまでもアカデミックに論文や教科書に準じて検査方法や知識をお伝えしていこうと思います。

前回も見て頂いた方たちには繰り返しにはなりますが新卒理学療法士さんや学生さん方にとって最初の関門として立ちはだかるのが検査技術の習得だと思います。そういった方々には必見の内容にしております。

評価技術は理学療法士として他コメディカルにできないオリジナルな検査なので、この評価の質によって理学療法士としての価値が左右するといっても過言ではないと思います。

昨今OSCE(オスキー)と呼ばれるテストが主流となっていて学生さんや新卒理学療法士さんが苦労して挑んでいるのをたびたび見かけますがそこに多大な時間をかけているように感じます。

自分も学生の頃と新卒の時にに経験し、とても苦労した思い出があります。しかも学生の時にもしているはずなのに臨床に出ると評価の必要な知識を改めて知ったり、試験官によって答えが違ったりなど翻弄されていました。

また最近になって知ったのですが学校では反射についての判定方法について、解釈が難しい要素がある為か、最近は詳しくは教えないようにしている養成校もあるようです。この現実は学生さんや新人理学療法士にとってはとても大変だと思います。

なのでここでは後から何度も苦労しなくていいようにテキストや文献に沿って検査の目的や検査方法、学習のコツ等をお伝えしていきたいと思います。

今回は反射の中でも特にPTが検査を実施する深部腱反射について各パートで学習や練習のコツをお伝えしていきます。

結論からお伝えしていきます。重要なポイントは3つです。①反射について神経学的な知識を身に着ける。②判定方法を学ぶ。③ハンマーの使い方を気を付ける

赤枠の知識を学び、練習ができれば反射についてはブレずに根拠をもって測定し続けていけるでしょう。学生さんの内から基礎を作る事ができると臨床ではとても楽だと思います。

では反射について各パートで学習や練習のコツをお伝えしていきます。

- 反射の意義や特徴

- 反射について押さえておきたい知識

- ハンマーの使い方・叩き方

- 判定方法の考え方

- 実際の練習方法

- 参考文献

- まとめ

反射の意義や特徴

ⅰ)検査の意義

病変部位の広がりと期待される運動療法効果の予測:機能不全が中枢神経に起因するものか末梢神経あるいは筋萎縮、廃用症候群によるものなのかなどの判別に用います。

中枢神経系の興奮状態の把握:脊髄での興奮性と筋張力の要素を比較して評価していきます。

ⅱ)検査の特徴

メリット:対象者の意思や意欲、判断力、覚醒状況に検査結果が左右されず神経筋の状況を検査でき、簡便である点が強みです。

デメリット:検査方法が簡便ですが検査者に技術的な要素が要求されますので練習が求められます。加えて判定方法と検査の反応を正確にとらえるには技術が必要となります。

反射について押さえておきたい知識

ポイントは大きく分けて2つです。

①反射とは?

反射とは感覚受容器に伝えられた刺激が求心性神経によって、中枢部に伝わり遠心性神経により、効果器に反応を伝えることで、反応が出現する現象のことです。

反射にはⅰ)腱反射 tendon reflexまたは筋伸張反射 muscle stretch reflex ⅱ)表在反射 superficial reflex ⅲ)病的反射 pathologic reflex があります。

今回取り上げている腱反射は骨膜反射などとも呼ばれますが、刺激受容器が骨膜にないため、深部反射とも呼ばれるために深部腱反射 deep tendon reflex(以下DTR)と呼ばれることが一般的と思います。

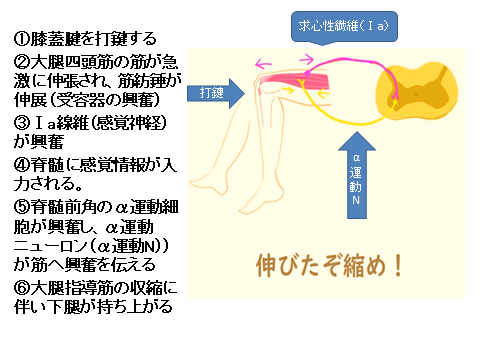

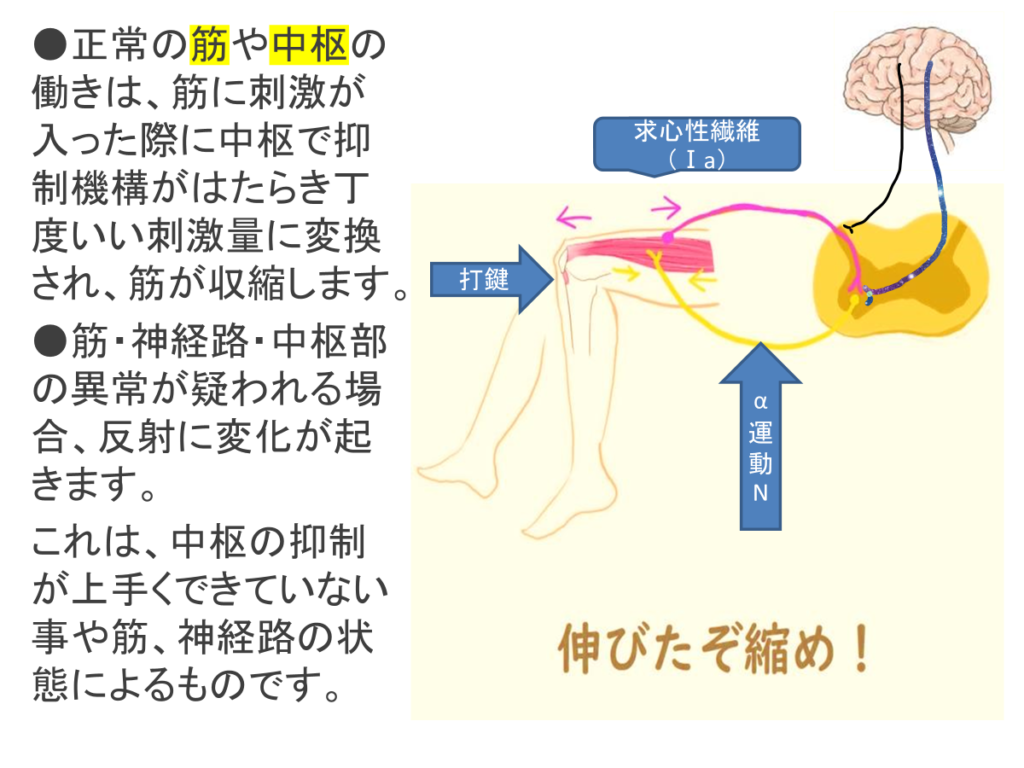

DTRでは刺激が受容器(筋紡錘の錘内筋)に加わると求心性繊維(Ⅰa繊維)を通して中枢部(脊髄内)に伝達が行きます。そして、直接あるいは介在ニューロンを介して遠心性繊維(α運動ニューロン)へ伝わり、効果器(筋)が反応します。この流れは反射弓と呼ばれます。

深部腱反射は、骨格筋の腱を叩き、筋を急激に伸長したときに、刺激された筋自体が収縮する反射のことで単シナプス反射とされていますので、介在ニューロンは存在しません

②DTRの実際を図解してみると?

ハンマーの使い方・叩き方

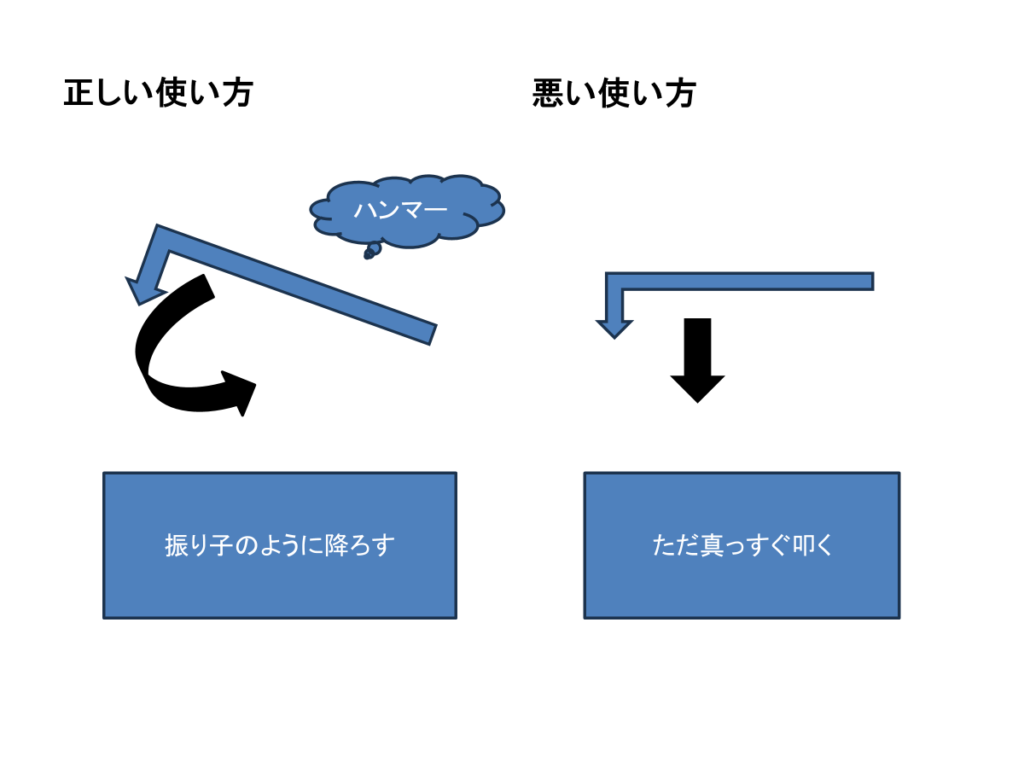

ハンマーの使い方のコツは適当な強さの衝撃を急速に与える事です。

コツは母指と示指の間でもち、手首のみを振り子のように使って叩く方法がおすすめです。手首だけのスナップで叩きますので、力が必要がない分対象者も痛みを感じにくく、速さは出すことができますので良いとされています。

悪い例として肘関節や肩関節を主に動かして叩こうとすると力ばかりが入ってしまいますので、速度が出にくいため、対象者に痛みを与えてしまう危険があります。

叩く時の方向性を図にしてみましたので参考なればと思います。

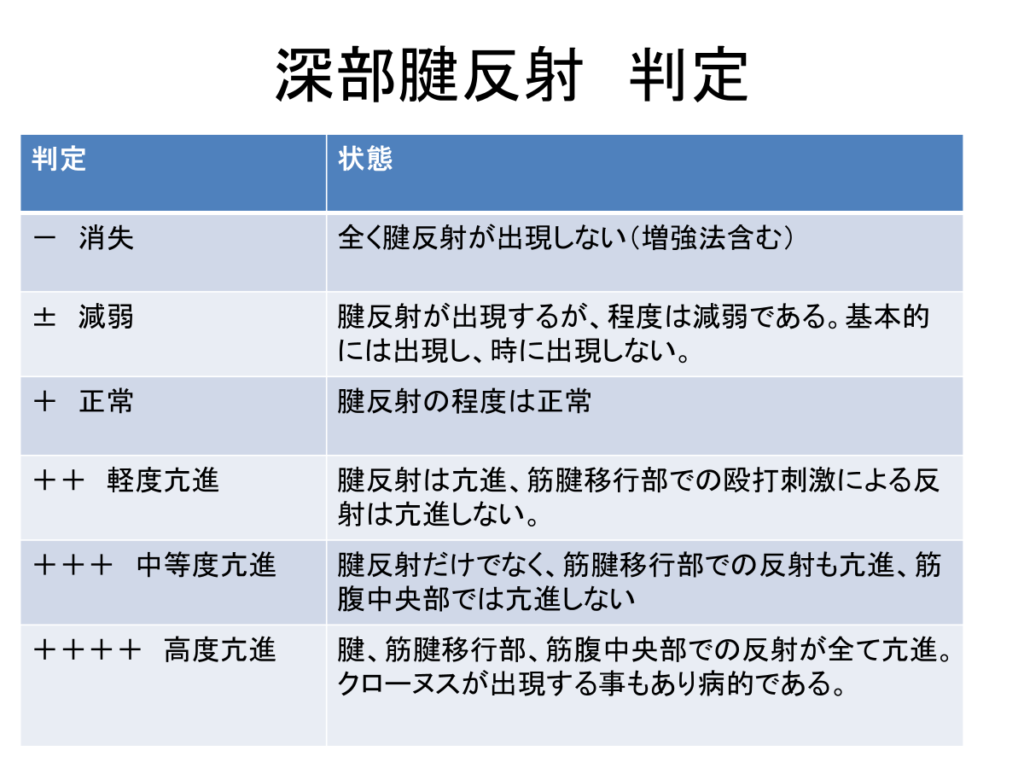

判定方法の考え方

※3の参考文献より

一般的には上記の様な部分が講習として言われている部分と思われます。

上記の部分を押さえつつ、神経的な検査の意義として理解するには筋緊張とDTRの考え方を考えると判定の考え方のコツがつかめると思います。おそらくセットで教わることも多いのはそういった神経的な要素を含んでいるからだと思います。

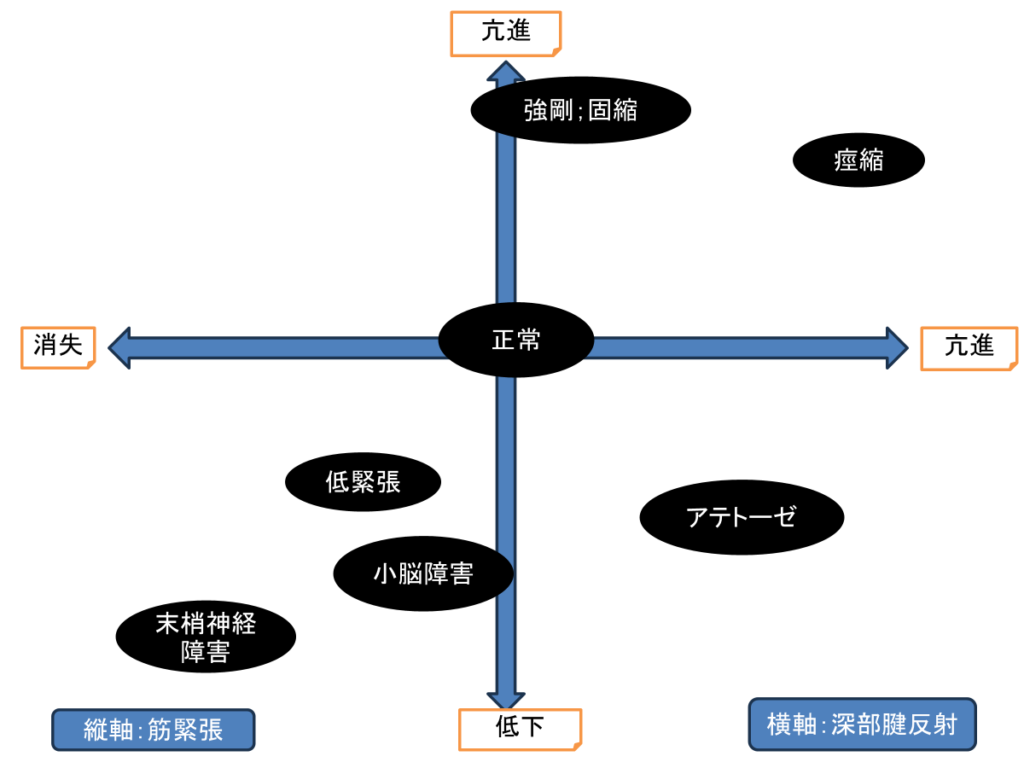

わかりやすく下記の病理別の図を見ていただきたいです。

各方向にDTRの反応とその障害で整理することができます。

例として:健常者同士で検査をしあうと出ない方は消失と判定せざるを得ないのですが、逆に出すぎる方に当たったことがあると思います。この場合判定表から高度亢進、病理別の図から痙縮とは判定しないと思います。仮に4+としても左右差がない場合、病的意義は少ないと判断すると思います。

なので臨床で最も重要なことはただ反応が出る事だけではなく、反応の左右差も併せて見ていく事で病的な診断として考察していく必要があります。

消失の方でも増強法(イェンドラシック手技)を使用して左右差が出る場合などもあるのでしっかりと覚えていく必要があります。

実際の練習方法

①2人一組でいいと思います

②ハンマーの使い方を練習するのが必要です。力まず速く叩ける様に練習しましょう。

③色々な方と行うようにしましょう。色々な反応をつかむのがいいと思います。

特に③が大事です。すごく出やすい方と行ってみて筋腹まで刺激が入る感触をつかむことや出づらい方と行って増強法の効果、微妙な反応しか出ない方だと反応なのか、叩いた反動なのかを見極めるために感触をつかめるようになると楽になると思います。

参考文献

※1 ベッドサイドの神経の診かた 田崎義昭、斎藤佳雄 著

※2 標準理学療法学 理学療法評価学 内山靖

※3 深部腱反射検査における検査のポイント 末廣 健https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkpt/12/0/12_25/_pdf

まとめ

反射検査は判定の考え方が難しく、熟練も必要な検査である為、最初から理解して覚えておくと検査の結果や病巣の把握、オスキー等の結果に差がついていくと思います。

今回は反射についてアカデミックな視点とから開設させていただき、また検査に必要な要素を解説しました。

オスキーや実習、初学者の皆様の参考になれば幸いです。いろいろ試していただき、困ったことなどありましたらコメント頂けましたら嬉しいです。

では終わりですー

コメント