今回はこちらのテーマであくまでもアカデミックに論文や教科書に準じて検査方法や知識をお伝えしていこうと思います。

前回も見て頂いた方々には繰り返しにはなりますが、昨今OSCE(オスキー)と呼ばれるテストが主流となっていて、新卒理学療法士さんや学生さん方にとって最初の関門として立ちはだかるのが検査技術の習得だと思います。そういった方々には必見の内容にしております。

評価技術は理学療法士として他コメディカルにできないオリジナルな検査なので、この評価の質によって理学療法士としての価値が左右するといっても過言ではないと思います。

自分も学生の頃と新卒の時にに経験し、とても苦労した思い出があります。しかも学生の時にもしているはずなのに臨床に出ると評価の必要な知識を改めて知ったり、試験官によって答えが違ったりなど翻弄されていました。

また最近になって知ったのですが学校では筋緊張についての判定方法について、解釈が難しい要素がある為か、最近はこの後詳しくご紹介するアシュワーススケールのみ指導されている場合が多い傾向である気がします。この現実は学生さんや新人理学療法士にとってはとても大変だと思います。

なのでここでは後から何度も苦労しなくていいようにテキストや文献に沿って検査の目的や検査方法、学習のコツ等をお伝えしていきたいと思います。

今回は筋緊張の中でも特にPTが検査を実施する深部腱反射について各パートで学習や練習のコツをお伝えしていきます。

結論からお伝えしていきます。重要なポイントは3つです。①筋緊張について神経学的な知識を身に着ける。②判定方法を学ぶ。③検査の実際の方法について学ぶ

赤枠の知識を学び、練習ができれば筋緊張についてはブレずに根拠をもって測定し続けていけるでしょう。学生さんの内から基礎を作る事ができると臨床ではとても楽だと思います。

では筋緊張について各パートで学習や練習のコツをお伝えしていきます。

- 筋緊張検査の意義や特徴

- 筋緊張について押さえておきたい知識

- 判定方法の考え方

- 実際の検査方法について

- 実際の練習方法

- 参考文献

- まとめ

筋緊張検査の意義や特徴

ⅰ)検査の意義

病変部位の広がりと期待される運動療法効果の予測:機能不全が中枢神経に起因するものか末梢神経あるいは筋萎縮、廃用症候群によるものなのかなどの判別に用います。

中枢神経系の興奮状態の把握:中枢部での興奮性と筋張力の要素を比較して評価していきます。

ⅱ)検査の特徴

メリット:対象者の意思や意欲、判断力、覚醒状況に検査結果が左右されず神経筋の状況を検査でき、簡便である点が強みです。

デメリット:検査方法が簡便ですが検査者に技術的な要素が要求されますので練習が求められます。加えて判定方法と検査の反応を正確にとらえるには技術が必要となります。

筋緊張について押さえておきたい知識

そもそも筋緊張って何?という部分から解説させていただきます。

①筋緊張 Muscle Tonusとは?

骨格筋は絶えず緊張した状態で、この緊張が筋緊張と呼ばれています。これには運動時や安静時の筋緊張があります。

筋緊張の種類:弛緩性(flaccid)、痙縮(spasticity)、固縮(rigidity)、痙固縮(rigo-spasticity)の種類が一般的にはあります。

②筋緊張のメカニズム→重要

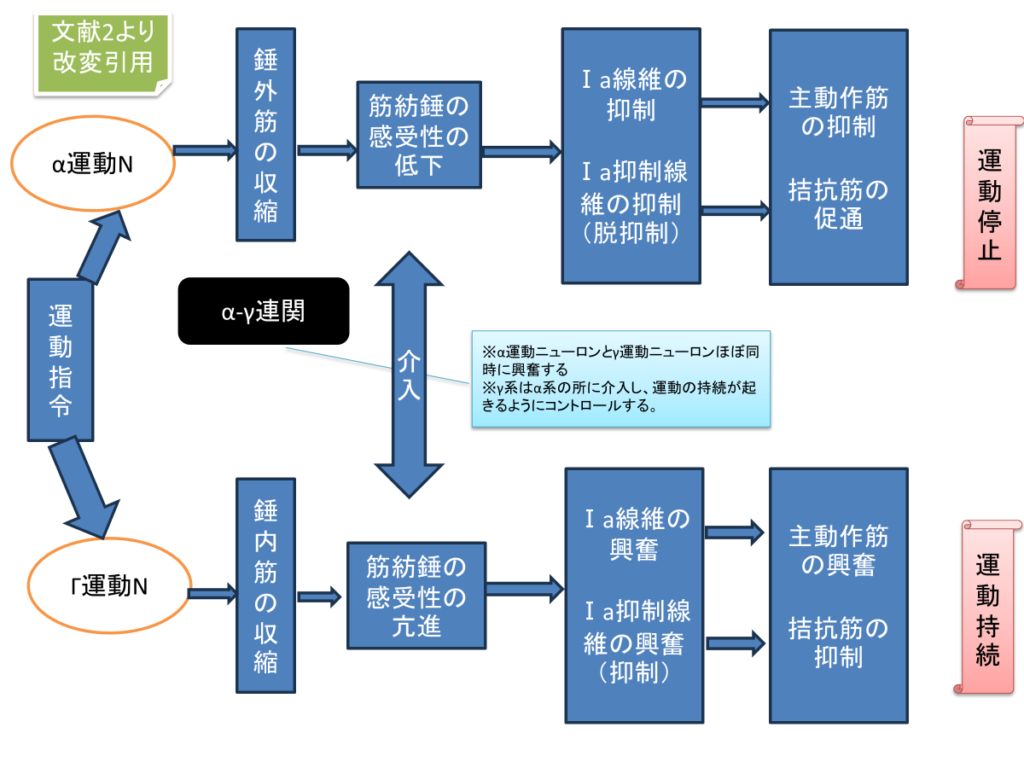

これには諸説あり、まだわかっていない部分もあります。一般的に言われているの形はα-γ連関による筋緊張のコントロールです。

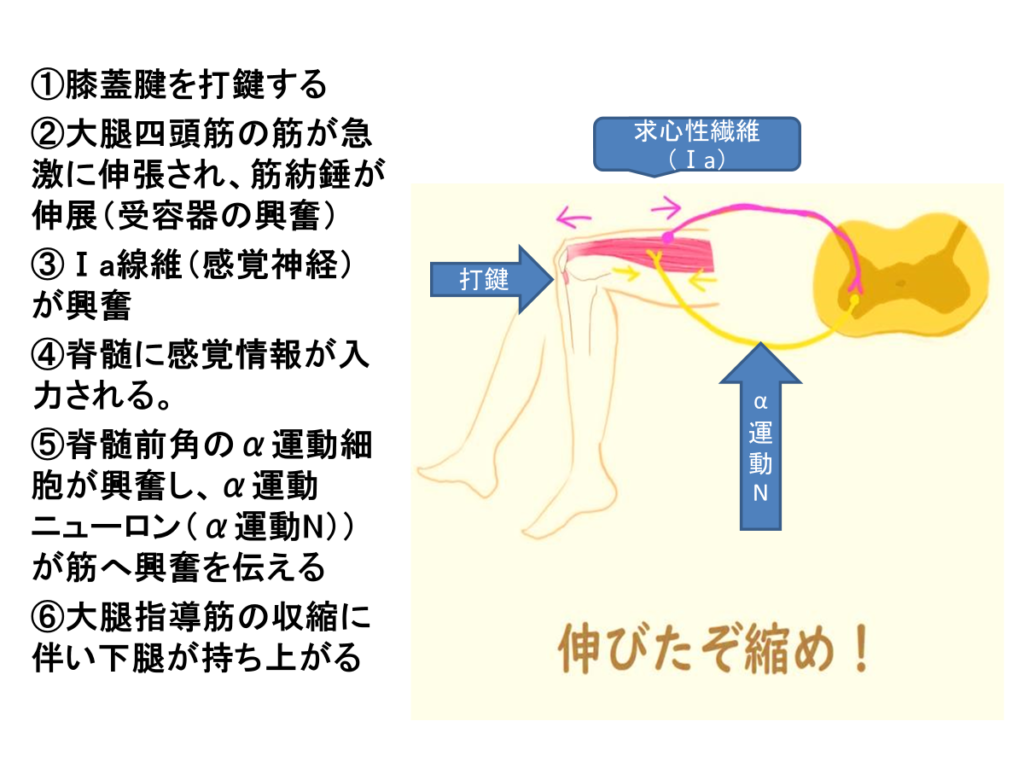

筋が伸張されるとその筋は反射的に収縮し、筋の長さは一定に保たれようとするのが伸張反射です。この伸張反射には早い動きに敏感に反応する相動性(phasic)反射と持続的伸張時の持続性(tonic)反射の2つに分けられます。

前回解説していった深部腱反射(DTR)は相動性反射となり、単シナプス反射となります。

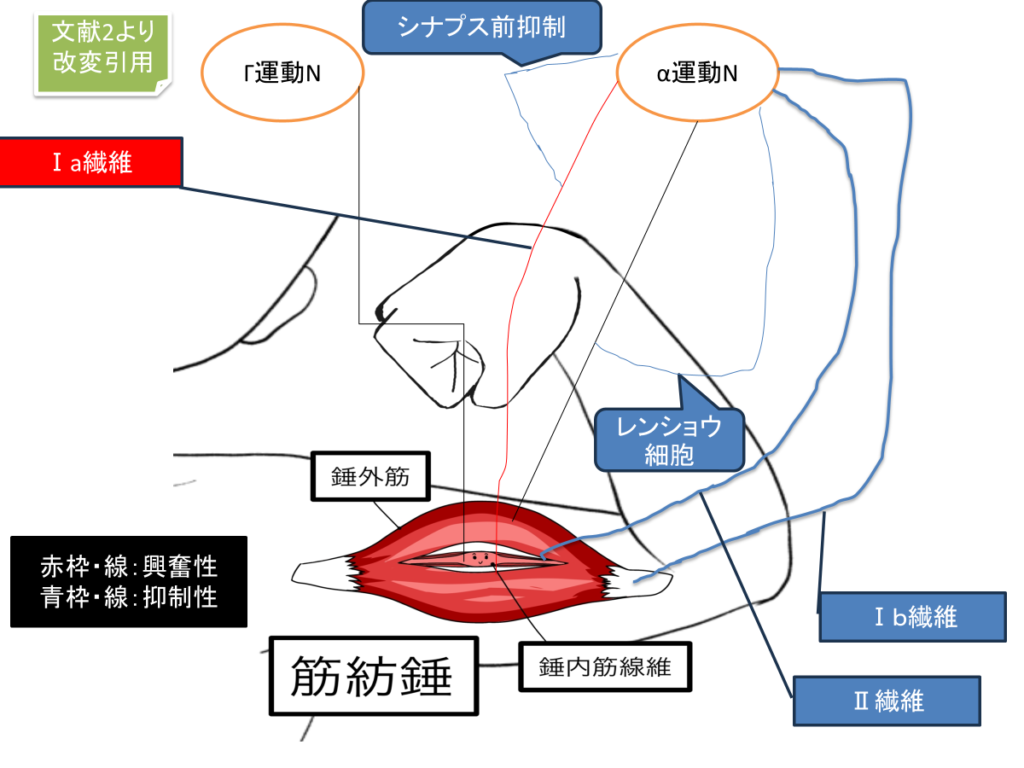

では筋緊張の経路はどうなってきるのか図も併せて説明していきます。

細かく解説しすぎると大変な量になりますのでここでは簡単に説明していきます。

錐体路→α運動ニューロンを介して錘外筋繊維、つまり筋繊維を収縮させます。なので筋収縮はこの反応のことを言います。

錐体外路→γ運動ニューロンを介して錘内筋繊維を収縮させて、運動の持続のために調整していきます。すなわち筋緊張を作っているのは錐体外路とも言えます。

では上記のどこかが欠損した場合筋緊張はどうなるか?

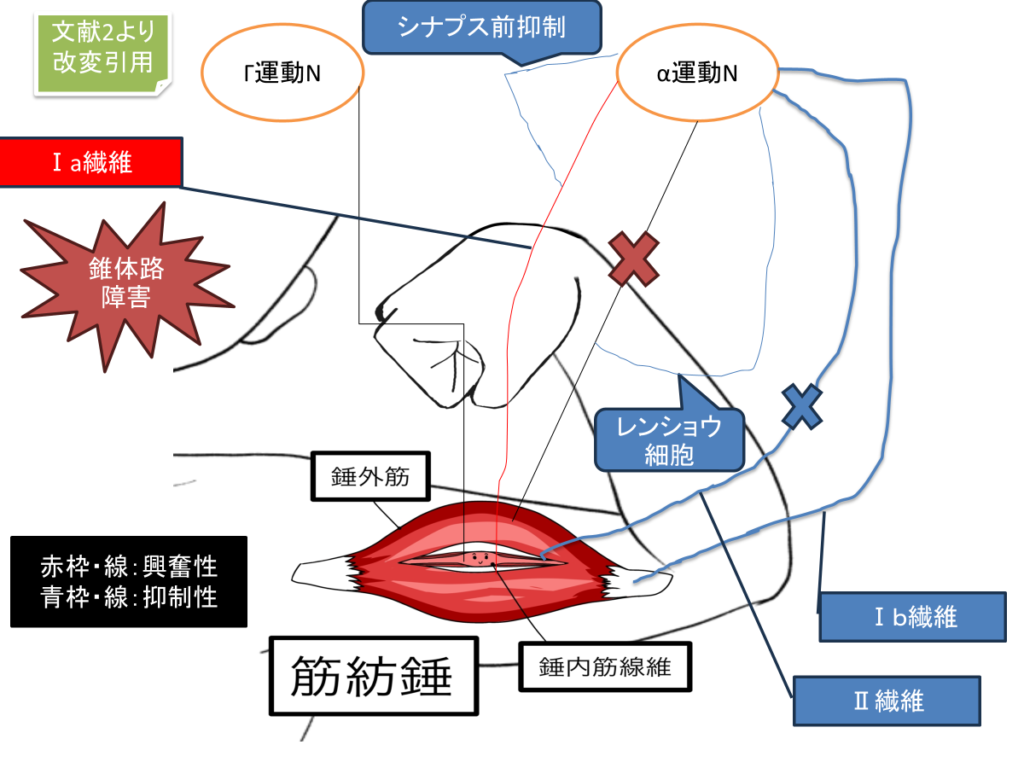

赤×の錐体路障害が生じると筋収縮メカニズムを障害するため、上位運動ニューロンの初期で言われる弛緩性麻痺や初期の低緊張と言われる症状を呈すといわれています。

また、錐体路障害が起きた際に青×の伸張反射の抑制が解放されるとγニューロンの興奮が高まり、αニューロンの活動も亢進、痙縮という症状を及ぼす可能性あります。

それに対して、錐体外路の障害ではγニューロンの働き(上の図を参照)が優位となり、錐体路障害とは違う機序で性的状態での筋活動が高まるため、固縮という状態を呈するとされている説もあります。ちなみに小脳性の疾患では低緊張になるとされています。

では次のパートで各疾患の判定方法をどう考えていくかを整理していきましょう!

判定方法の考え方

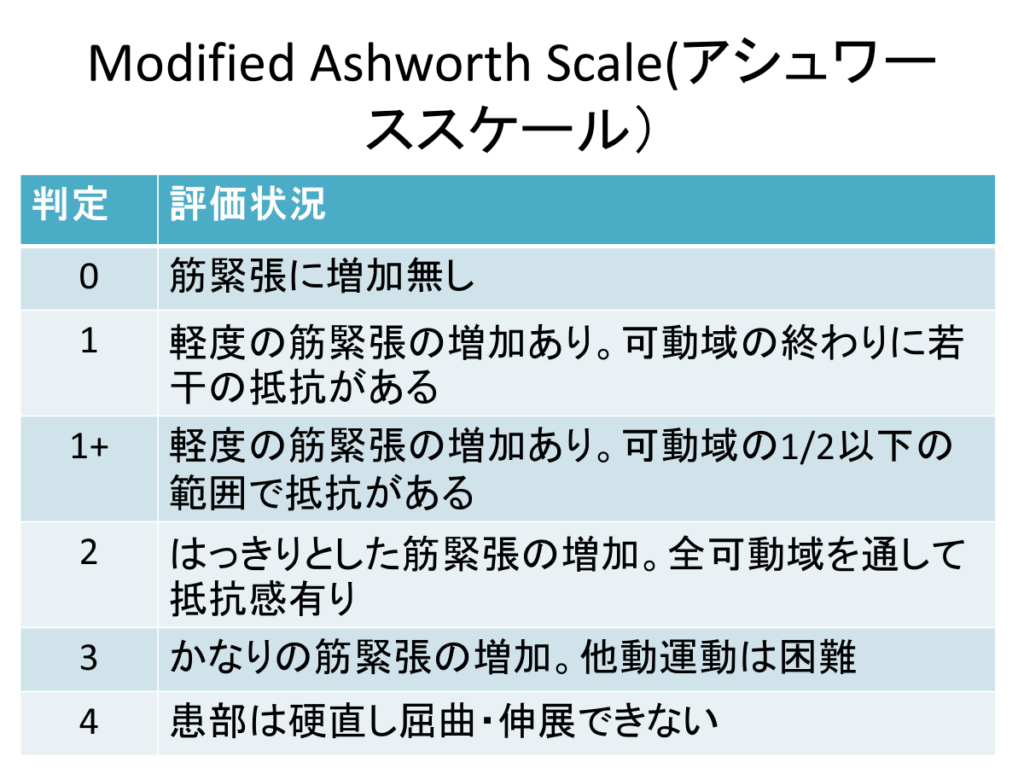

よく学校で習ってくる筋緊張の判定方法は下記の表のアシュワーススケールです。

こちらはある程度知名度もあり、各判定に対して、判定状況が明確にされているのでとても便利とされています。

ただし前パートでもあったように筋緊張に種類があり、大きく分けて筋緊張低下と筋緊張亢進に分けられます。筋緊張低下タイプには弛緩性(flaccid)や筋委縮があり、筋緊張亢進タイプには痙縮(spasticity)や固縮(rigidity)、痙固縮(rigo-spasticity)等の種類が一般的にはあります

しかし、アシュワーススケールは痙縮の度合いや程度を判定するスケールなので筋緊張の検査としては不十分となります。

結論としましては筋緊張の検査の判定は筋緊張タイプを特定することが大事です。その上で痙縮におきましてはアシュワーススケール、固縮はUPDRS等のバッテリーで程度を判定することが重要となります。

実際の検査方法について

背臥位で行います。

①視診

筋が正常では重力に抗して、張りや筋の山がみえるが、筋緊張低下や弛緩では平らになり、垂れ下がったりする要素から判断する材料となります。

また懸振性検査というのも併せてみていきます。これは上肢や下肢を検査者が持ってブラブラと揺らしていき、その時の筋の揺れ方を見ていく検査となります。筋の揺れが大きいと低下を示し、少ないと亢進を示す場合があります。

小脳性では振子用運動もチェックが必要です。

②触診

触診は筋の硬さで筋緊張のタイプを判別していきます。

ブヨブヨの場合は低下を疑い、カチコチの場合は亢進を疑います。

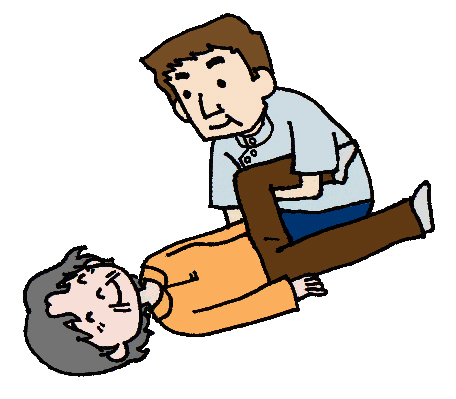

③被動性または伸展性検査

これは実際に被検査者の体を動かしていき動かした際の抵抗を見て判定していきます。

速さを変えて動かしていき、検査者が動かした際に被験者の関節の抵抗性を感じていきます。

痙縮は関節の受動運動の速さに依存して出現します。折りたたみナイフ現象やジャックナイフ現象と呼ばれています。

固縮は速さに依存せず同様の抵抗感を示します。なので鉛管様や歯車様の固縮と言われる感触が特徴とされています。

では同じく受動運動に対して抵抗感を示す固縮と痙縮を見極めるには?

答えは速さに依存するタイプと依存しないタイプなので速さを変えて動かしていって判定をしていく方法がおすすめされます。

ここがアシュワーススケールのみでは分別できない部分なので要注意となります。

ちなみに筋緊張低下や弛緩、筋委縮は動かした際に抵抗感が少なく感じ取られ、ROMの要素もありますが関節の過伸展や過屈曲を認める場合もあり、判定の材料としていく。

結論としてましては視診・触診・伸展性検査などを組み合わせて筋緊張のタイプや種類を判定していく事ができる事が大事とされます。

実際の練習方法

①2人一組でいいです。背臥位で行いましょう

②まずは視診・触診・伸展性検査の行う順番がスムーズにできるように練習していきます。

③触診視診・伸展性で正常の筋の反応を覚える。→ここが健常者同士での練習で一番重要となります。

視診は各筋を見た時にどのような形になるか覚えていきます。重力に垂らした時の動きなどを確認します。懸振性もどのように筋が被動されるかを確認していきます。

触診は正常者の筋の硬さを男女問わず覚えていきます。対象の筋を伸張させたときの硬さも含めて触診技術を培っていきましょう。

伸展性・被動性テストは動かし方や動かしたときの感触をつかむのがいいと思われます。

※正常でも痙縮の様な反応が出やすい方がいたりしますのでそういったかの動きも経験できると尚わかりやすいと思います。

参考文献

※1 ベッドサイドの神経の診かた 田崎義昭、斎藤佳雄 著

※2 筋緊張コントロール 後藤淳 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkpt/3/0/3_0_21/_pdf

※3 標準理学療法学 理学療法評価学 内山靖

※4 運動療法学 障害別アプローチ理論と実際 市橋則明

まとめ

筋緊張検査は判定の考え方が難しく、熟練も必要な検査である為、最初から理解して覚えておくと検査の結果や病巣の把握、治療方針の理解やオスキー等の結果に差がついていくと思います。

今回は筋緊張についてアカデミックな視点から解説させていただき、また検査に必要な要素を解説しました。

筋緊張検査は深部腱反射と一緒に覚えるのが効率が良いと思いますので是非よろしければ前回公開した深部腱反射も見ていただけましたら幸いです。

オスキーや実習、初学者の皆様の参考になれば幸いです。いろいろ試していただき、読んでみてわかりにくい部分などありましたらコメントを頂けると嬉しいです。

では終わりですー

コメント