新卒理学療法士さんや学生さん方にとって最初の関門として立ちはだかるのが検査技術の習得だと思います。そういう方達には必見の内容にしております。

繰り返しになりますが評価技術は理学療法士として他コメディカルにできないオリジナルな検査なので、この評価の質によって理学療法士としての価値が左右するといっても過言ではないと思います。

昨今OSCE(オスキー)と呼ばれるテストが主流となっていて学生さんや新卒理学療法士さんが苦労して挑んでいるのをたびたび見かけますがそこに多大な時間をかけているように感じます。

自分も学生の頃と新卒の時にに経験し、とても苦労した思い出があります。しかも学生の時にもしているはずなのに臨床に出ると評価の必要な知識を改めて知ったり、試験官によって答えが違ったりなど翻弄されていました。

また最近になって知ったのですが学校では最近は詳しくは教えないようにしている養成校もあるようです。学生さんや新人理学療法士は大変だと思います。

なのでここでは後から何度も苦労しなくていいようにテキストや文献に沿って検査の目的や検査方法、学習のコツ等をお伝えしていきたいと思います。

今回は形態計測について各パートで学習や練習のコツをお伝えしていきます。

結論からお伝えしていきます。重要なポイントは3つです。①しっかりと評価肢位を作る②ボディランドマークをしっかりと触診ができる。③メジャーの使い方を気を付ける

赤枠の練習ができれば形態計測についてはブレずに再現性をもって測定し続けていけるでしょう。学生さんの内から基礎を作る事も可能だと思います。

形態計測について各パートで学習や練習のコツをお伝えしていきます。

- 形態計測の意義や特徴

- 形態計測の注意点や評価肢位を作るポイント

- ボディランドマークの触診

- 巻き尺(メジャー)の使い方

- 実際の練習方法

- 参考文献

- まとめ

形態計測の意義や特徴

形態計測の意義は文字通り身体の長さや太さを測定していく検査となります。

①形態計測の意義や特徴

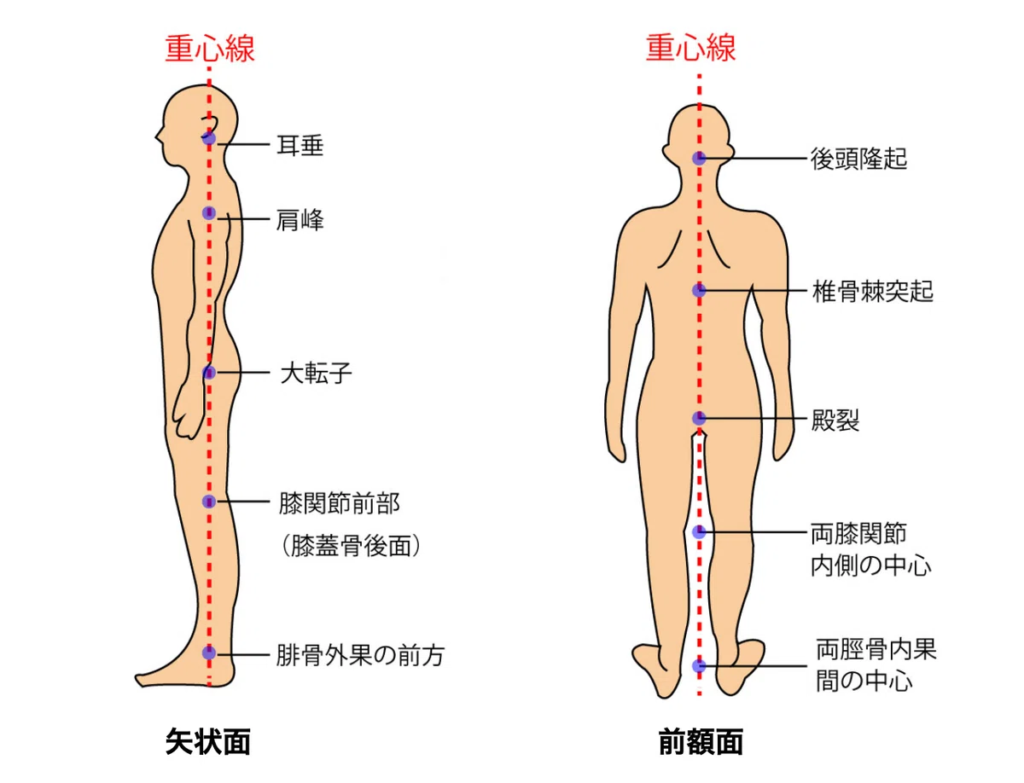

姿勢検査(assessment of posture)とは、静的姿勢の観察によって、主として不良姿勢や形態異常の有無とその程度を知るために行われる検査となります。

そして今回のテーマの形態計測(anthropometric measure ment)とは、身体全体あるいは身体各位部分の形状を測定する事とされています。四肢の拘縮や変形、骨折の骨偏移の要素や切断患者さんの断端長を特定するために測定をしていきます。また仮性短縮や延長も評価することができます。

例としては骨折の方の脚長差やそのた骨盤や股関節、膝関節、肘関節などの変形、上腕・前腕・大腿・下腿のパーツ自体の短縮・延長を評価できます。

※正常な立位姿勢アライメント

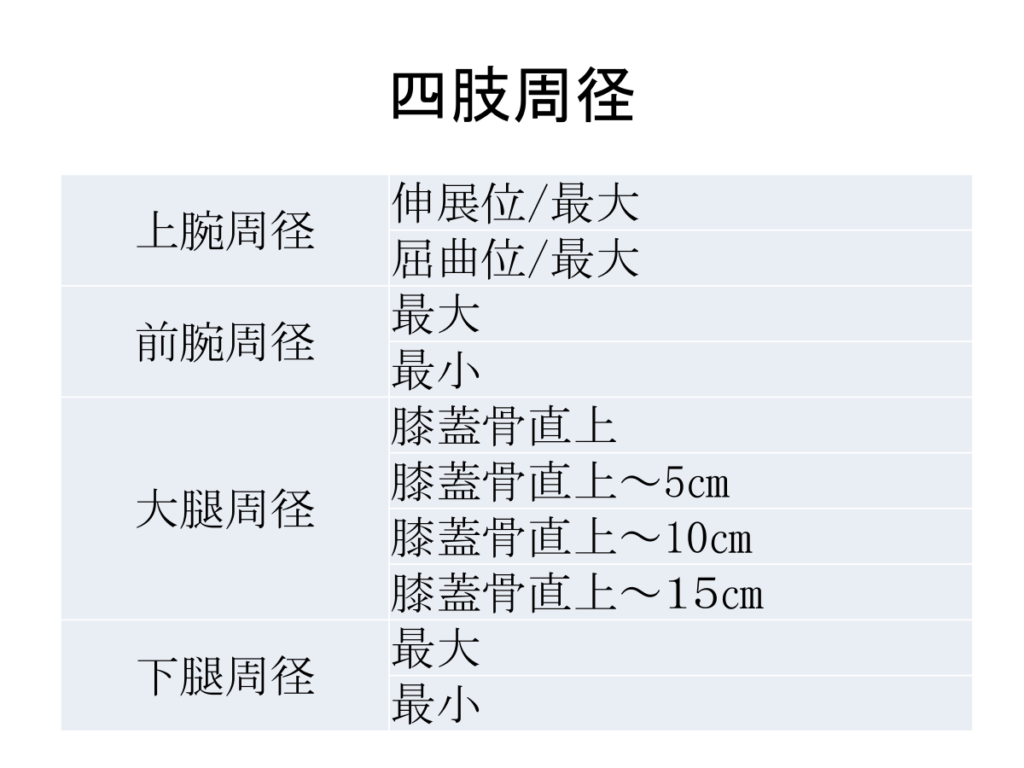

②四肢周径の意義や特徴

四肢の浮腫や筋量(萎縮・肥大)を非侵襲的に評価することができる。

上記から栄耀状態の評価や循環器障害やリンパ浮腫などの四肢に現れる様々な異変を左右差・経時的変化をとらえることができる。

どちらの検査も様々な既往や変形を測定できることで問題点の抽出や整理にとても役に立つ評価と言えるでしょう。

また臨床では装具のチェックアウトや障害者手帳の取得の評価の測定など実務的に必要とされる場面もありますので正しく測定できると良いと思います。

形態計測の注意点や評価肢位を作るポイント

①ポイント

ⅰ)左右差が出ないように左右対称の肢位で検査をすすめる。基本的には解剖学的肢位にて測定するのがベターとされています。

ⅱ)肌を露出しボディランドマークを見やすくする。(バイザーによってはペンで印をつけても良いと指導をしてくださる場合もあるのでそのバイザーの指導方法に従うのがいいでしょう)

②注意点

露出をするので患者様の同意や周囲に対しての配慮などしっかりする必要があります。

オリエンテーションをしっかりとしましょう。

ボディランドマークの触診

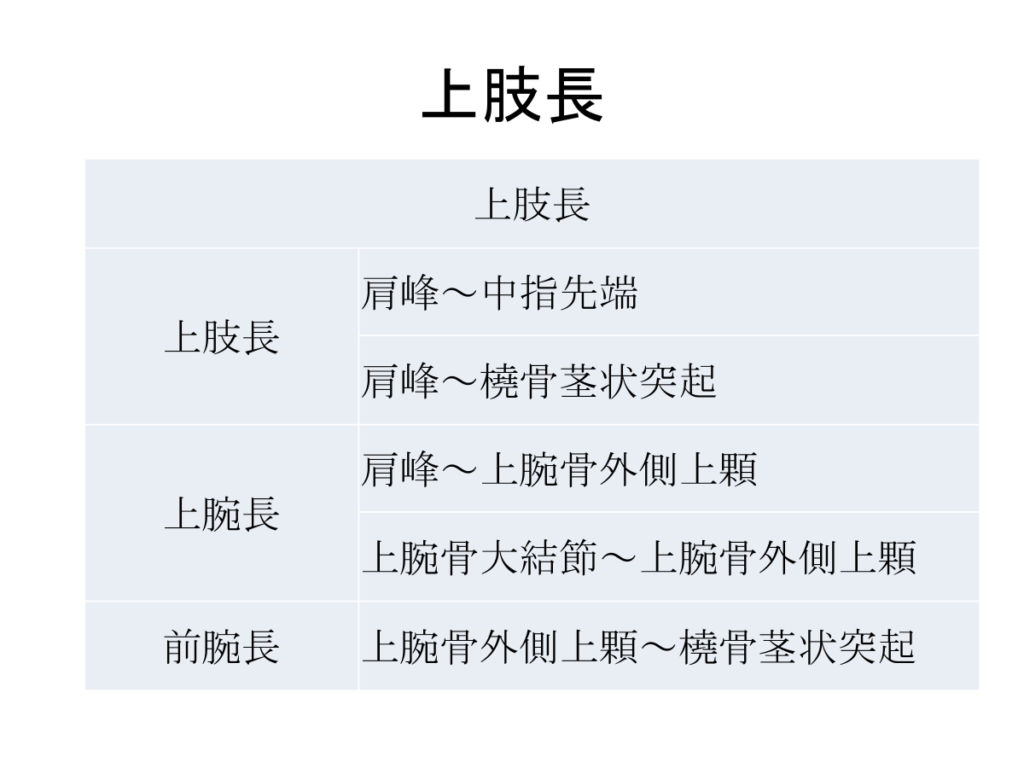

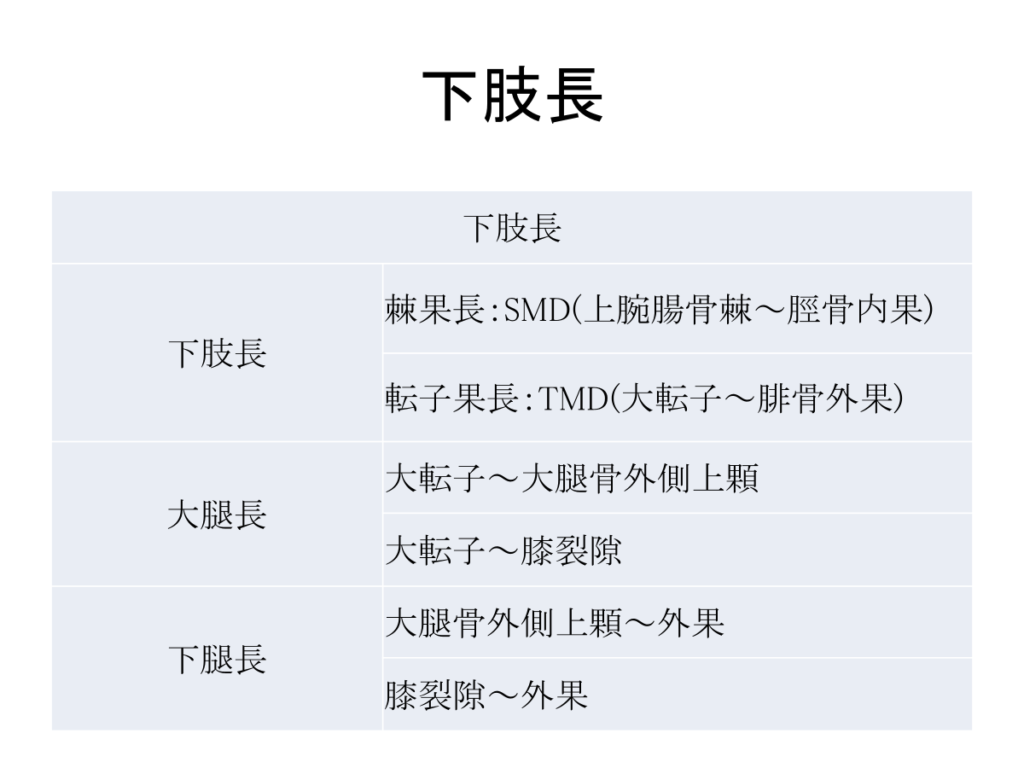

各評価項目のボディランドマークは下記表になります。

目標とするランドマークの触る位置を特定することが再現性や左右差をしっかりと測定するコツとなります。

具体的には?転子果長を測定するしましたら、目標のランドマークは大転子~外果となります。

大転子であれば中央部、または最突起部を指標とするセラピストが多いです。外果も同様に最突起部を触診する場合が多いと思われます。

検査の教科書にはランドマークのみしか記載されておりません。ただし臨床の中では1㎝の脚長差でも臨床推論に影響を及ぼす場面がありますので正しく測定する意義はあると考えます。

ランドマークは大きいことにより大転子の中でも最突起部から測定するのと最下端を測定するのでは簡単に誤差が出ます。また左右でそれらのポイントが違うと簡単に誤差を生じさせてしまうので注意が必要となります。

巻き尺(メジャー)の使い方

巻き尺でランドマークとランドマークを結んで測定した際にしっかりと全体を一度見て、巻き尺で直線を作る。この一点が重要なポイントとなります。

露出した際に服をめくりますが、そのめくった服に巻き尺が当たって段差になってしまっていたり、ランドマークに巻き尺をくっつけすぎて体の凹凸に巻き尺が当たってしまう事が直線をゆがませてしまう理由となります。

少し浮かしたりなどの工夫をすることが間違えないで測定できる工夫と考えます。

実際の練習方

ⅰ)方法

2人一組でいいです。

ⅱ)注意点

枕などを利用してもいいので一番自分の体勢も含めて楽に測定できる方法を見つけましょう。

ⅲ)ポイント

触診が特に重要なポイントとなります。

色々な体型の方と行うことをお勧めいたします。

概ねランドマークは最突起部で触診するのが良いと思いますが自分のおススメは上前腸骨棘は下端で測定するのが間違いが少ないと思います。よく学生さんや新人理学療法士で腸骨稜を前方を触診してしまう方を多く認めますのでそういった失敗は防げると思います。

とにかくどんな相手とやっても同じ場所を触診できるように練習をしていきましょう。

バイザーや指導者には触っているかは説明すると説得力も増しますのでぜひお試しください。

参考文献

※¹医学書院 理学療法評価学:奈良勲、内山靖

まとめ

いかがでしたでしょうか?

形態計測をアカデミックな視点とから開設させていただき、また検査に必要な要素を解説しました。

オスキーや実習、初学者の皆様の参考になれば幸いです。いろいろ試していただき、困ったことなどありましたらコメント頂けましたら嬉しいです。

では終わりですー

コメント